暮石人形(くれいしにんぎょ��う)は、名古屋の地で100年以上にわたり、節句人形の専門店として皆さまに支えられてきました。

これからも「お節句」の伝統文化を大切に受け継ぎ、発信していきたいと考えております。

このページの情報が、皆さまの「お節句」をより楽しく有意義なものにし、お子さまの笑顔あふれる未来へのきっかけとなれば幸いです。

ショールームと商品の情報は下記をクリック

暮石人形店ホームページ

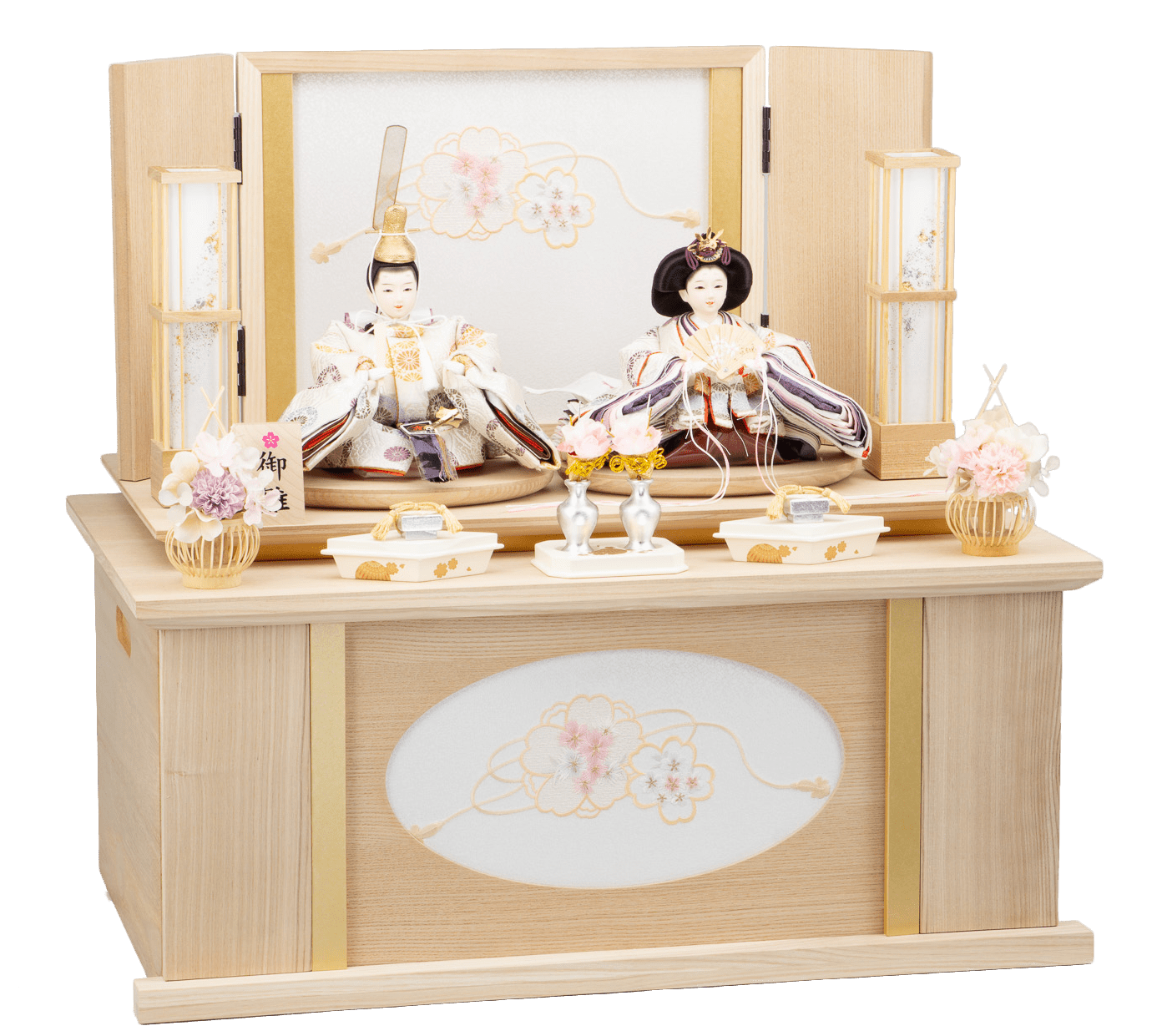

雛人形と五月人形は、日本の伝統的なお節句飾りとして、単なる装飾品以上の深い意味と役割を持っています。 これらのお人形は、子供たちの健やかな成長を願い、災厄から守るための大切な存在として、古くから日本の家庭で飾られてきました。

それぞれの時代背景や文化的な意味合いを伝えながら、家族の絆を深める象徴としての役割を果たしています。

お人形一体一体には、子供への愛情や未来への希望が込められており、

家族の歴史と記憶を繋ぐ役割も担っています。

動画でもご覧いただけます!

《 三代目 人形屋 kureチャンネル 》詳しい解説はこちら!

雛人形や五月人形に�は、「予祝(よしゅく)」という、未来の幸せを前もってお祝いする意味合いが込められています。

雛人形は、女の子が将来良縁に恵まれ、幸せな結婚ができるようにという願いを込めて、

お内裏様とお雛様の婚礼の姿を象徴的に飾ります。

一方、五月人形は、男の子が強くたくましく成長し、社会で活躍できるようにという願いを込めて、武者姿や鎧兜を飾ります。

このように、お節句の飾りを通して、親は子供たちの明るい未来を思い描き、その実現を祈るのです。

節句人形には「身代わり」の意味があります。子供が病気や災厄に遭わず、健やかに成長できるように――そうした願いを込めて、節句人形が厄を代わりに受けてくれる存在と考えられてきました。

一人につき一つの人形を用意するのが理想的とされ、古い人形には過去の厄が宿ると考えられるため、初節句には新しい人形に無病息災の願いを込める風習があります。

このように、節句人形がお守りや厄除けとして子を守る役割を担うという大切な意味が込められています。

節句人形の元は天児(あまがつ)・這子(ほうこ)といった赤ちゃんを模した人形に触れる事で、子供の病気や厄災を人形に移す、祓えの撫で物として子供の枕元に置�くお人形が古来からありました。

現代の夫婦の雛人形が飾られるようになったのは寛永時代の頃からでその後、享保時代に大きな享保雛が現れ、明和の頃には段飾り、文化文政時代を経て天保の頃に七段飾りが飾られるようになりました。

五月人形の武者姿や鎧兜は、武士の時代の勇ましさや出世への願いを象徴しています。

鎧などは頭の先からつま先まで子供の身を守るという意味があり、鎧に子供が触れる事で子供の厄災を鎧に移し子供の無事を願うとされています。

これらの歴史的な背景を知ることで、お人形に対する理解が深まり、より一層、日本の伝統文化を大切に思う気持ちが育まれます。

雛人形と五月人形に共通する最も大切な意味は、子供たちの健やかな成長を心から願う親の愛情です。

美しいお人形を飾り、家族みんなでお祝いをすることは、子供たちの成長を喜び、感謝する機会となります。

また、お人形に込められた意味や由来を子供たちに伝えることは、日本の伝統文化を次世代へと繋ぐ大切な役割を果たします。

お節句の行事を通して、子供たちは家族の温かい愛情を感じ、自身の成長を実感しながら、未来への希望を抱くことができるのです。

暮石人形(くれいしにんぎょ��う)は、名古屋の地で100年以上にわたり、節句人形の専門店として皆さまに支えられてきました。

これからも「お節句」の伝統文化を大切に受け継ぎ、発信していきたいと考えております。

このページの情報が、皆さまの「お節句」をより楽しく有意義なものにし、お子さまの笑顔あふれる未来へのきっかけとなれば幸いです。

ショールームと商品の情報は下記をクリック

暮石人形店ホームページ