暮石人形(くれいしにんぎょう)は、名古屋の地で100年以上にわたり、節句人形の専門店として皆さまに支えられてきました。

これからも「お節句」の伝統文化を大切に受け継ぎ、発信していきたいと考えております。

このページの情報が、皆さまの「お節句」をより楽しく有意義なものにし、お子さまの笑顔あふれる未来へのきっかけとなれば幸いです。

ショールームと商品の情報は下記をクリック

暮石人形店ホームページ

お気に入りの節句人形を選ぶには、まずは流行を知るところから始めましょう。

伝統工芸の印象が強い節句人形にも、流行や地域性があります。

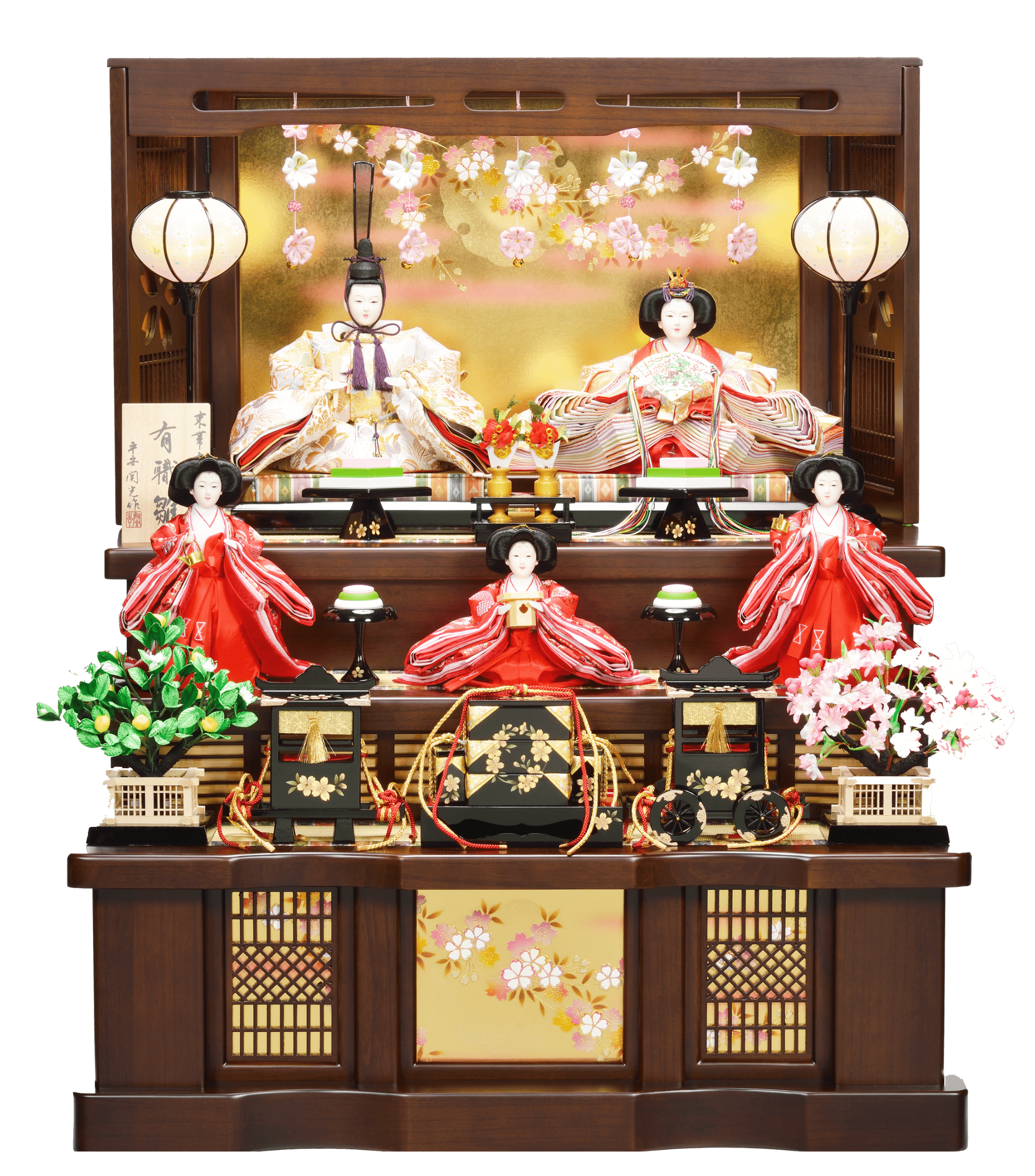

「日本人形は昔から同じようなもの」と思っていた方は、今の雛人形や五月人形のイメージが昔とは違うと驚かれるかもしれません。お雛さまのトレンドで言えば、お顔は目が大きく可愛らしイメージで衣装もナチュラルカラーや伝統柄にこだわらない優しい感じのも多くなりました、一方伝統を守り造形や作りの美しさにこだわったネオクラシック的で末永く飾れるお雛さまもあり種類は多岐にわたります。五月人形も鍍金の色は金色だけではなくシルバー、ブロンズ、ガンメタ、ピンクゴールドなど金属の色も増え、縅糸の色もナチュラルな配色から伝統色まで昔の兜や鎧とはずいぶんと様変わりしオシャレな飾りが増えています。

動画でもご覧いただけます!

《 三代目 人形屋 kureチャンネル 》詳しい解説はこちら!

時代性や住宅事情の変化に伴い節句飾りは近年急激に変化しています、しかし節句文化は数百年前から続く伝統と習わしがあり、変えてはならない大切な事柄と時代にあわせ変化していく所もあり、地域の特性や地元の風習などあわせて選ぶ事が重要です。

お子様のために末永くお飾りする大切なお人形選びですので、地元専門店、百貨店、ネット販売、量販店などで情報得たりカタログを取り寄せてみましょう、できれば実物を見て衣装の質感やお飾りの雰囲気など写真やモニターでは得られない生の情報をご自身の目で見て違いを確認する事が一番良い方法です。

しかし見に行く時間が無い、近くにお店が無いなど実物を見ることがむづかしい方はインターネットを活用するのも一つの方法です。

動画でもご覧いただけます!

《 三代目 人形屋 kureチャンネル 》詳しい解説はこちら!

雛人形を選ぶポイントは8つあります

1「お顔」

種類や雰囲気が古典てきなものから今風まであるので衣装や作りに似合う事も重要。

2「大きさ」

大きさは手のひらサイズから両手で抱えるくらいの大型まであります、大き目のに形はお顔もはっきりしますし衣装の見栄えはよくなります、住宅事情にあわせ選ぶといいでしょう。

3「人形の人数」

雛人形は夫婦の二人飾りから官女様の付いた五人飾り、もっとも豪華な七段飾りの十五人飾りまであります、二人飾りで豪華なタイプからコンパクトでも大人数の飾りもあります。

4「衣装」

雛人形の重要な要素である衣装の裂地です、多くは金襴で生産地は京都や桐生で生産される物をお人形で使います、又帯地や縮緬も使います。金襴を織る糸は高級な物は正絹糸、本金箔が使われます。衣装柄は伝統的な有職文様(ゆうそくもんよう)をはじめ現代的なデザインのものまであります。

又金襴の上に刺繍や金彩蒔絵を施しさらに豪華に仕上げた衣装が用意されています。

5「屏風や飾り台のデザインとスタイル」

人形以上に飾りのイメージを決める重要なものです。飾り方は平飾りから七段飾りまであり、近年収納タイプと呼ばれる飾りで一つにまとめて仕舞える飾りも人気があります。住宅の雰囲気にあわせ近年はナチュラルな木目や素材をいかした飾り台も人気があります、屏風等�の図柄は金彩蒔絵や美しい刺繍を使い華やかなものから、オシャレなデザインのものまで多岐にわたります又古典的な赤い毛氈に金屏風、黒塗り飾り台のシックで上品なものは末永く飾れる不変の美しさがあります。

飾り台や屏風で印象は変わりますので。お人形と合わせ色々な飾り方を検討してみましょう。

6「道具類」

雛人形の飾りの楽しみの一つであるお道具、子供の頃七段飾りのお道具で遊んだり並べて楽しかった方も多いのではないでしょうか。昨今のお道具類は様々の種類や色や形があります専門店などでは飾り台や屏風、お人形の色や雰囲気に合わせお道具を選ぶ楽しみがあります。雪洞(ぼんぼり)の色や形状も行灯(あんどん)燭台(しょくだい)などあり柄や装飾も施されています、お花も古典的な桜橘からブーケのような可愛らしいものまで様々あるので、それぞれのコーディネートで自分好みにカスタムする喜びもあります。

7「価格」

現在のお雛様は気軽に飾れる物から伝統に即した飾りまで多種多用のお雛様が存在します。普及品は価格を低く設定するため大量生産や素材を変更しコストダウンできるよう企業努力をしています。一方職人さんの作り方やこだわりの目に見えない技術の違いや裂地の種類によっても金額が左右されやすく、たとえば京都西陣織のような高級な布地を使用したものや、豪華な刺繍が施されたものなどは、価格帯が上がる傾向があります。

子供が無事に成長し幸せになるよう長く飾るお雛様ですので販売店のこだわりやオリジナル品等を吟味し納得のいくお人形選びをしたいですね。

8「購入時期」

雛人形の購入時期としては、11月~12月頃がおすすめです。

雛人形メーカーでは9月~11月頃に翌年の新商品を発表する傾向があり、品揃えが最も充実する11月~12月頃であれば幅広い選択肢から好みのタイプを選べます又実家に帰省したりご家族が集うお正月明けなど家族皆でお雛様を選ぶ良い機会ですね。

3月3日ギリギリでも購入自体は可能ですが、一般的に1月~2月頃に購入者がぐんと増えて品薄になっていきます。人気商品だと、1月になってからでは間に合わなかったという方もいらっしゃるため、 お気に入りの1点を手に入れたい場合は年内に購入するとよいでしょう。

上記のような8つのポイントをおさえつつ設置・収納場所の広さやお部屋の雰囲気を踏まえつつ、ご予算と照らし合わせながら慎重に吟味することが、満足の雛人形選びにつながります。

動画でもご覧いただけます!

《 三代目 人形屋 kureチャンネル 》詳しい解説はこちら!

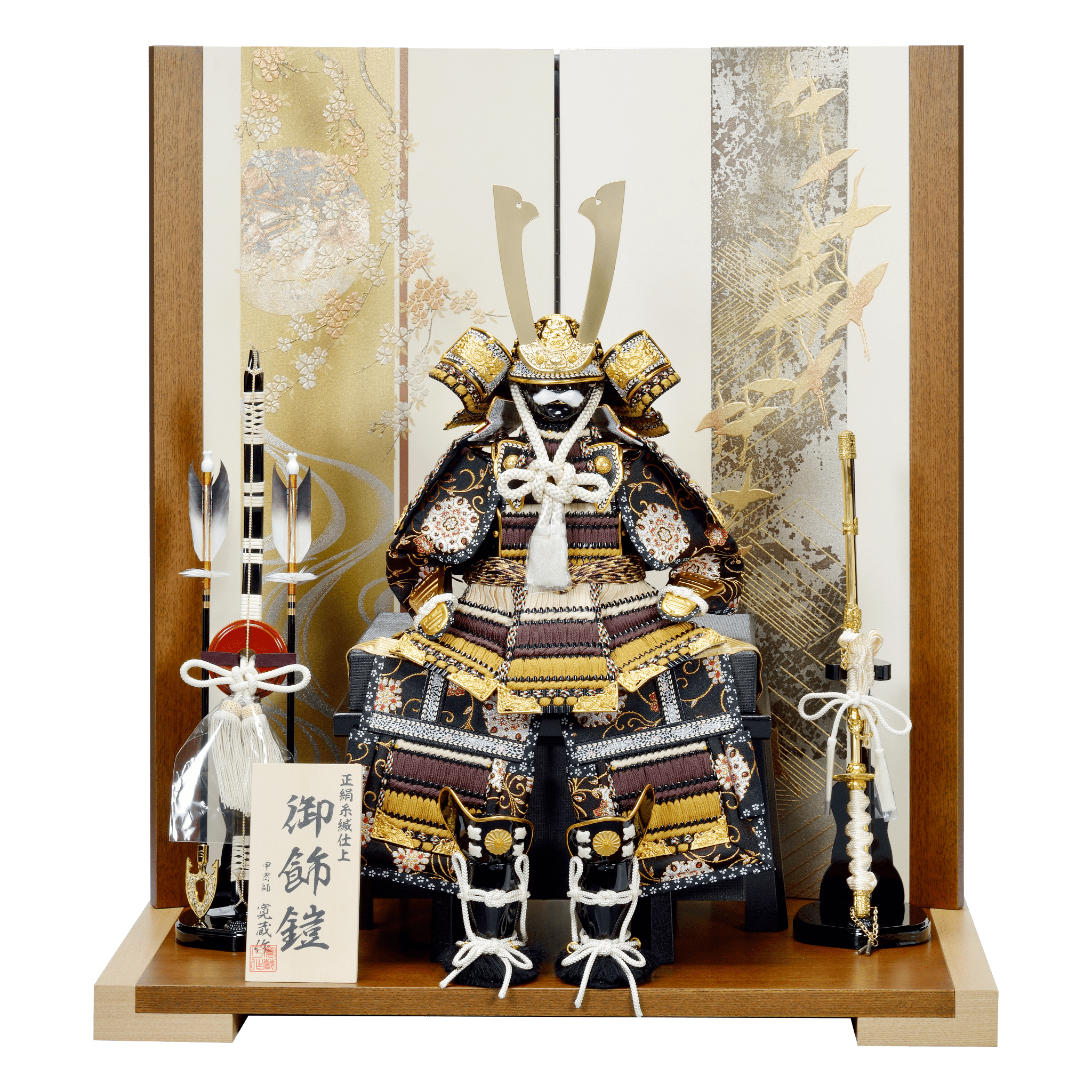

1「内飾りと外飾りがある」

端午の節句の飾りは、お家の中に飾る『兜飾』『鎧飾』『大将飾』ともう一つ外の飾る『鯉のぼり』がああります。お家の中に飾る兜や鎧は子供を厄災や病気から守る身代わりとして飾り、お人形に子供が触れることで厄災を人形に移し、神様をお家を招き入れ厄災を払い身を守ってもらうための「形代」の役目があります。外の「鯉のぼり」は歌にあるよう屋根より高く(天高く)掲げることで、天の上にいる「神様」にこの家には男の子がいますお守りくださいと一番に我が子にご加護を得るよう「天の神様」に目立つよう天高く目印として掲げます。

ですので、できれば内飾りと外飾り両方お飾りいただくのが本来の端午の節句のありかたなのです。

2「素材と製造方法の違い」

内飾りの兜や鎧、大将飾りは大きさはもちろん糸色や飾り金具も多数あり、金具の繊細さや縅糸(おどしいと)と呼ばれる糸の幅が細いほど緻密に見え手間がかかるのでお値段も高くなります、小札板(こざねいた)と呼ばれる波板状のパーツが和紙でできていたり本金箔で仕上げられているものもあり高級品とされます。

兜や鎧の作りでは頭の部分を鉢と言い作り方が櫛型の板をはぎ合わせ鋲打ち仕上げしたものを「合わせ鉢」と言い本格的な作りとされます、鉢の部分が一体成型であったり樹脂成型のものは普品とされます。又金具類も真鍮(しんちゅう)や銅に鍍金(メッキ)したものは高額品になりやすく、アル�ミ着色の金具などが現在は多く使われています。

3「飾り台屏風の違い」

飾り方も様々なタイプが有ります、兜や鎧は櫃(ひつ)に入った物を屏風や飾り台に飾るのが一般的な飾りですが現在はコンパクトにするため櫃(ひつ)を省略して飾り台にそのまま兜を置いて飾る事もあります。

トレンドとしてはコンパクトに一つにまとめてしまえる収納飾りが全国に人気があります。

五月人形の飾りには本体の左右に弓太刀(ゆみたち)を飾るのが一般的でそれに陣屋提灯(じんやちょうちん)や篝火(かがりび)などを加え豪華に飾るのも男の子のお祝いとしてよいでしょう。

4「購入時期と購入時の注意点」

五月人形を購入する時期は販売店や地域性もありますが通常は雛人形販売終了した2月末~3月初頭にお店に並び始めます、3月中頃には専門店、百貨店、量販店、ネット販売等様々な販売店で販売開始されます。

さまざまな五月人形や鯉のぼりが販売されていますのでカタログを取り寄せたり、ネットで情報を得ながら、雰囲気や質感は写真やモニター越しでは判らない事がありますので可能ならば実物を見て確かめて検討するのが望ましいでしょう。

4「鯉のぼりの種類や飾り方」

外に飾る「鯉のぼり」は大きさで1.2m~12m位まであり地面から垂直に立てる鯉のぼりは選んだ鯉の一番大きな物の倍の高さのポールを使います、2m~4m位の物であればガーデンセット、1.2m~2m位の鯉のぼりであればベランダや玄関に飾れるタイプが格メーカーから用意されています。鯉のぼりの色や柄は好みで色々選ぶ事ができます価格の違いは素材でナイロン材は比較的低価格ですが耐用年数が短く、ポリエステル材は素材が軽くよく泳ぎ耐用年数もナイロンより長持ちします、又撥水加工したものは汚れや水に強く丈夫ですが価格が上がります。現在は鯉のぼりはお部屋に飾るようなタイプ(鯉飾り)に移行しつつあります、お部屋に飾る鯉飾りもカワイイ物がいくつも販売されています、住宅事情等で外飾りがむつかしい時は鯉飾りをご用意するのも良いでしょう。

暮石人形(くれいしにんぎょう)は、名古屋の地で100年以上にわたり、節句人形の専門店として皆さまに支えられてきました。

これからも「お節句」の伝統文化を大切に受け継ぎ、発信していきたいと考えております。

このページの情報が、皆さまの「お節句」をより楽しく有意義なものにし、お子さまの笑顔あふれる未来へのきっかけとなれば幸いです。

ショールームと商品の情報は下記をクリック

暮石人形店ホームページ